僙僇儞僪僆僺僯僆儞偐傜 儁僢僩儘僗傑偱丂偳偆傇偮傛傠偢憡択

堾挿偺僐儔儉丂俀侽俀侽擭侾寧俀侽擔丂

亀僀僰偺戅峴惈愐悜徢嘇丂昦懺偲尨場亁

|

|

|

僀僰偺戅峴惈愐悜徢嘇丂昦懺偲尨場 |

||

俀侽俀侽擭侾寧俀侽擔 丂奆條丄KVC Tokyo 堾挿丂摗栰丂寬偱偡丅 丂戅峴惈愐悜徢 Degenerative Myelopathy 偵偮偄偰俁夞偵暘偗偰嵦傝忋偘傑偡偑偦偺戞俀夞栚偱偡丅 埲壓丄杮僐儔儉嶌惉偺堊偺嶲峫僒僀僩丗https://canna-pet.com/dog-paralysis-common-causes-treatment/American College of Veterinary Internal Medicinehttps://www.acvim.org/婒晫戝妛摦暔昦堾恄宱壢https://www.animalhospital.gifu-u.ac.jp/neurology/medical/spine_dm.htmlhttps://ja.wikipedia.org/wiki/僂僃儖僔儏丒僐乕僊乕丒儁儞僽儘乕僋尰嵼傕僄儕僓儀僗彈墹偑帞偭偰偍傝丄僕儑乕僕6悽偺崰偐傜僀僊儕僗墹幒偱帞傢傟偰偄偨偙偲偱傕抦傜傟傞丅https://ja.wikipedia.org/wiki/僂僃儖僔儏丒僐乕僊乕丒僇乕僨傿僈儞婭尦慜1200擭崰働儖僩柉懓偵傛傝拞墰儓乕儘僢僷傛傝摫擖偝傟偨丅https://www.colliehealth.org/degenerative-myelopathy/https://ja.wikipedia.org/wiki/儈僄儘僷僠乕https://en.wikipedia.org/wiki/Myelopathyhttp://www.caninegeneticdiseases.net/dm/basicdm.htmhttps://ja.wikipedia.org/wiki/儈僆僷僠乕https://ja.wikipedia.org/wiki/僯儏乕儘僷僠乕https://ja.wikipedia.org/wiki/懳杻醿擄昦忣曬僙儞僞乕丂嬝堔弅惈懁嶕峝壔徢http://www.nanbyou.or.jp/entry/52堦斒幮抍朄恖丂擔杮ALS嫤夛http://alsjapan.org/how_to_cure-summary/俀侽侽俋擭敪昞偺暷崙儈僘乕儕戝妛偺尋媶僌儖乕僾偵嫆傞榑暥Awano, T., et al. Genome-wide association analysis reveals a SOD1 mutation in canine degenerative myelopathy thatresembles amyotrophic lateral sclerosis.Proc Natl Acad Sci U S A. 106: 2794-2799, 2009. |

||

|

|

https://www.colliehealth.org/wp-content/uploads/2017/08/dm2.jpg

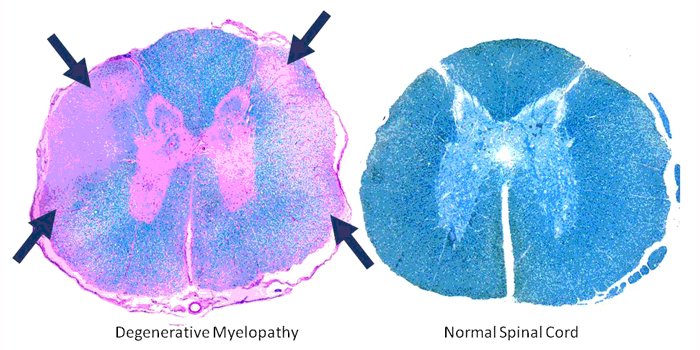

塃偑惓忢丄嵍偑戅峴惈愐悜徢偺愐悜墶抐柺恾丅拞怱偺俫帤宆偺晹埵偑愐悜偺

奃敀幙乮恄宱嵶朎偺夠乯丄偦傟傪庢傝姫偔晹埵偑敀幙乮恄宱嵶朎偐傜墑傃傞恄宱

慄堐偺懇乯丅嵍恾偺栴報晹埵偺恄宱巬乮忋偺嵍塃俀偮偑姶妎恄宱丄壓偺嵍塃偑

塣摦恄宱懁乯偑徚幐偟偰偍傝惓忢偺怓挷偵愼怓偝傟傑偣傫丅

|

|

|

昦懺丂弶婜偵偼嫻捙晹暘偺愐悜偺敀幙偺戅峴惈曄壔偑婲偙傝傑偡丅敀幙偲偼愐悜偺奜懁偺晹暘偱偡偑丄恄宱嵶朎乮愐悜偺恀傫拞偺奃敀幙亅俫偺帤宆偺晹埵亅偵懚嵼偡傞乯偐傜敪偟偨恄宱偺巬偱偁傞幉嶕偑枾廤偡傞晹埵偲側傝傑偡丅擼偐傜巐巿傊偲塣摦偺柦椷傪憲傝丄傑偨巐巿偐傜擼傊偺姶妎怣崋傪憲傞恄宱慄堐偑懚嵼偡傞晹埵偑嫟偵朻偝傟怣崋偺揱払偑弌棃側偔側傝徢忬偑弌傞栿偱偡丅 丂戅峴惈曄壔偼丄扙悜乮恄宱嵶朎偐傜弌傞侾杮偺懢偄巬偱偁傞幉嶕傪庢傝姫偔僇僶乕偵憡摉偡傞晹埵偑徚幐偡傞乯暲傃偵幉嶕帺懱偺徚幐偐傜側傝丄擼偲巐巿偲偺娫偺怣崋揱払偵巟忈傪棃偟傑偡丅俀侽侽俋擭偵暷崙儈僘乕儕戝妛偺尋媶僌儖乕僾偑杮幘姵偺敪徢偵戝偒側儕僗僋偲側傞堚揱巕偺曄堎傪摨掕偟傑偟偨丅 丂敪徢偺婡彉偵娭偟偰偼丄塣摦恄宱乮塣摦僯儏乕儘儞乯偺扙悜丄徚幐偑婲偒傞揰偵墬偄偰丄僸僩偺嬝堔弅惈懁嶕峝壔徢 ALS 偺椪彴憸偵傕嬤偄傕偺偱偡偑丄俙俴俽偱偼捠忢姶妎恄宱偲帺棩恄宱偼朻偝傟偢丄椺偊偽銷泖捈挵忈奞偼婲偒傑偣傫丅俢俵偱偼姶妎僯儏乕儘儞懁暲傃偵帺棩恄宱僯儏乕儘儞傕慡偰朻偝傟傑偡丅 丂恄宱曄惈幘姵偺拞偺侾偮偺幘姵偱偡丅 |

||

|

|

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Welchcorgipembroke.JPG

Welsh Corgi Pembroke, 05/01/2008, Source Own work, Author Pmuths1956

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0Unported license.

僂僃儖僔儏丒僐乕僊乕丒儁儞僽儘乕僋

尰嵼傕僄儕僓儀僗彈墹偑帞偭偰偍傝丄僕儑乕僕6悽偺崰偐傜僀僊儕僗墹幒偱帞傢傟偰偄偨偙偲偱傕

抦傜傟傞丅抐旜偝傟偨屄懱丅僐乕僊乕偲偼僂僃乕儖僘岅丂乮働儖僩岅偺堦攈乯偱偙傃偲將傪巜偟傑偡丅

|

|

|

尨場丂忋偱傕怗傟傑偟偨偑丄俀侽侽俋擭偵暷崙儈僘乕儕戝妛偺尋媶僌儖乕僾偵嫆傝丄杮幘姵偵偼俽俷俢侾僞儞僷僋傪嶌傞堚揱巕偑曄堎偟偰偄傞偙偲偑撍偒巭傔傜傟傑偟偨丅俽俷俢侾僞儞僷僋偼嵶朎撪偱敪惗偟偨妶惈巁慺乮暘巕偱偼柍偔尨巕忬偺宍懺偺巁慺乯傪夝徚偡傞嶌梡傪扴偆傕偺偱偡偑丄妶惈巁慺傪晻偠傞偙偲偑弌棃側偄偨傔偵恄宱嵶朎偑攋夡偝傟扙棊偟偰偄偔偙偲偑峫偊傜傟傑偡丅偟偐偟幚嵺偵偼丄偙偺堚揱巕偑曄堎偟偰偄偰傕妶惈巁慺傪徚柵偝偣傞嶌梡偼堐帩偝傟偰偄傞偙偲偑敾傝丄捈愙揑側妶惈巁慺偵嫆傞奞偱恄宱嵶朎偑曄惈丄巰柵偡傞婡彉偱偼側偄傜偟偄偙偲偑峫偊傜傟偰偄傑偡丅尰嵼偱偼堚揱巕偺堎忢偵嫆傝丄嶰師尦峔憿偵堎忢傪棃偡僞儞僷僋幙偑嶌傜傟丄偙傟偑撆惈傪帩偮偺偱偼側偄偐偲偺愢偑峫偊傜傟偰偄傑偡丅 丂幚偺偲偙傠丄僸僩偺俙俴俽 嬝堔弅惈懁嶕峝壔徢偺応崌丄壠懓惈偺徢椺偱偼摨偠偔俽俷俢侾偺堚揱巕偺曄堎偑娤嶡偝傟傞偙偲偑抦傜傟偰偄傑偡丅偟偐偟側偑傜丄俙俴俽偱偼塣摦恄宱偺傒彎奞偝傟傞偺偵懳偟丄俢俵偱偼慡偰偺庬椶偺恄宱偑彎奞偝傟傞側偳戝偒側堘偄偑偁傝傑偡丅傑偨壗屘偵俽俷俢侾偺曄堎偵傛傝丄恄宱嵶朎偺傒偑摿堎揑偵曄惈偡傞偺偐偺愢柧傕弌棃傑偣傫丅恄宱嵶朎撪偱偼懠偺嵶朎偲堎側傝妶惈巁慺偐傜偺奞傪杊巭偡傞傋偔俽俷俢侾偑偣偭偣偲嶌傜傟懕偗偰偄傞偺偱偟傚偆偐丠偦偟偰堚揱巕偺堎忢偵嫆傝堎忢側峔憿偺撆惈傪帩偮俽俷俢侾僞儞僷僋偑拁愊偝傟偰偄偔偲偺婡彉側偺偱偟傚偆偐丠 丂僀僰偱偼悢懡偔偺將庬偵偙偺堚揱巕曄堎偑懚嵼偡傞帠偑抦傜傟傞偵帄偭偰偄傑偡丅椪彴忋栤戣偲側傞偺偼丄僕儍乕儅儞僔僃僷乕僪丄儘乕僨僔傾儞丒儕僢僕僶僢僋丄僂僃儖僔儏丒僐乕僊乕丒儁儞僽儘乕僋丄僂僃儖僔儏丒僐乕僊乕丒僇乕僨傿僈儞丄儃僋僒乕丄僠僃僒僺乕僋丒儀僀丒儗僩儕乕僶乕丄僗僞儞僟乕僪僾乕僪儖偱偡偑丄杮朚偱偼戝宆將偺帞堢摢悢偼彮側偔丄帠幚忋僐乕僊乕偺幘姵偲懆偊偰媂偟偄偱偟傚偆丅偙偺堚揱巕乮晝曣偐傜侾偮偢偮栣偆偺偱堚揱巕偼儁傾偱懚嵼偡傞乯偑儁傾偱惓忢丄曅曽偑曄堎丄儁傾偱曄堎丄偺弴偵敪徢妋棪偑崅傑傝傑偡丅 |

||

|

|

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cardigan_Welsh_Corgi,_Profile.png

Cardigan Welsh Corgi, Profile 11 December 2011, Source Own work,

Author FatFairfax This file is licensed under the Creative Commons

Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

僂僃儖僔儏丒僐乕僊乕丒僇乕僨傿僈儞

婭尦慜1200擭崰働儖僩柉懓偵傛傝拞墰儓乕儘僢僷傛傝摫擖偝傟傑偟偨丅偙偪傜偼怟旜偼

挿偄傑傑偱抐旜偝傟偰偄傑偣傫丅

|

|

|

丂堦掕偺榁楊將埲忋偵敪徢偡傞偙偲偐傜丄俽俷俢侾偺堎忢偵傛傝恄宱嵶朎撪偵惗帪偐傜彮偟偢偮拁愊偝傟偰偒偨堎忢暔幙偑悑偵尷奅抣傪挻偊偰嵶朎傪巰柵偝偣巒傔傞偺偩偲峫偊傞帠傕壜擻偱偡偑丄徹柧偼偝傟偰偄傑偣傫丅埲壓朞偔傑偱扨側傞堾挿偺巚偄偮偒儗儀儖偺榖傪弎傋傑偡丗愐捙崪乮悢懡偔偺崪偑楢寢偟偰偄傞乯偺摢晹偲崪斦偲偺拞娫埵偼懳孹捙崪 乮偨偄偗偄偮偄偙偮乯偲屇徧偟丄偙偙偑堦斣攚暊曽岦偵愜傟嬋偑傞戝偒側壜摦堟傪帩偭偰嫃傑偡丅偙偺戝偒側塣摦惈偵嫆傝摉奩売強偺愐悜偵塰梴忈奞偺敪惗埥偄偼暔棟揑埑敆偑壛傢傝丄堚揱揑惼庛惈傪書偊偨將庬偵懳偟偰敪徢偺堷偒嬥偲側傝丄偦傟偑椬愙偡傞恄宱偵師乆偲埆塭嬁傪傕偨傜偟攇媦偟偰偄偔偺偱偼側偄偐偲憐憸偟偰偄傑偡丅偙傟偼侾偮偵偼丄僐乕僊乕將偱偼摲挿抁懌偺宍懺揑摿挜偐傜愐捙崪傊偺塣摦晧扴偑戝偒偔乮媟偑抁偄偺偱攚崪偺孅怢偺彆偗偱曕暆傪戝偒偔偡傞乯丄偦偺撪晹傪捠夁偡傞愐悜偵傕塭嬁偑戝偒偄偺偱昿搙崅偔敪徢偡傞壜擻惈傪峫偊偰偺偙偲偱偡丅 丂敪徢偡傞偲恑峴偑懍偄揰偵墬偄偰偼丄埲慜偺惛恄堛妛偵娭偡傞僐儔儉偵偰怗傟偨峈 俶俵俢俙庴梕懱擼墛傪憐婲偝偣傑偡丅偟偐偟峈 俶俵俢俙庴梕懱擼墛偺曽偼丄壗傜偐偺愗偭妡偗偱柶塽宯偑朶憱傪奐巒偟丄擼恄宱嵶朎偵懳偡傞奜揑梫場偱堦婥偵慻怐偑攋夡偝傟偰媫寖側恑峴傪尒傞傕偺偱偁傞偺偵懳偟丄俢俵傗 俙俴俽偱偼柶塽宯偺堎忢峌寕偵婲場偡傞昦懺偱偼柍偔丄恄宱嵶朎撪晹偱偺堎忢偵婲場偡傞傕偺偩傠偆偲巚傢傟傑偡丅帺屓柶塽惈偺幘姵偱偁傟偽堚揱揑攚宨亄娐嫬梫場偺慻傒崌傢偣偲偟偰崅楊偵側傜偢偲傕敪徢偡傞偙偲偑婜懸偝傟傑偡偑丄崅楊屄懱偱敪徢偡傞偙偲偼堎忢暔幙偺拁愊偑娭梌偡傞偙偲傪帵嵈偡傞傕偺偱偟傚偆丅偙傟偼傾儖僣僴僀儅乕宆抯曫側偳傕慠傝偱偡偹丅堚揱揑梫慺偑嫮偗傟偽堎忢暔幙偺拁愊偑媫懍偱偁傝丄偦偺暘庒偄帪戙偵敪徢偡傞偲偺夝庍偱偡丅偟偐偟側偑傜丄僸僩偺 俙俴俽偵懳偟偰尰嵼偺偲偙傠桞堦偺栻岠偑擣傔傜傟偰偄傞栻昳偱偁傞 儕儖僝乕儖 乮懀恑惈恄宱揱払暔幙 僌儖僞儊乕僩偺慾奞嵻乯偼丄恄宱偺幉嶕偵奞傪媦傏偡 僌儖僞儈儞巁偺嶌梡傪梷惂偡傞嶌梡婡彉 乮恄宱嵶朎撪傊偺奞偲側傞僇儖僔僂儉偺棳擖傪梷惂乯偺傕偺偱偡偺偱丄扨弮偵 亙堎忢暔幙拁愊壖愢亜偩偗偱偼愢柧弌棃側偄偲偙傠偑妋偐偵偁傝傑偡丅 丂場傒偵丄僸僩偺 俙俴俽偵娭偟偰偼丄堦斒幮抍朄恖擔杮恄宱昦棟妛夛儂乕儉儁乕僕偵搶嫗搒恄宱壢妛憤崌尋媶強 偺桍惔岝巵幏昅偺婰帠偑宖嵹偝傟戝曄暘偐傝堈偔揨傔傜傟偰偍傝嶲峫偵側傝傑偡丅丂http://www.jsnp.jp/cerebral_11_main.htm 丂懱奜偵恄宱嵶朎傪庢傝弌偟偰攟梴偟條乆側僥僗僩偑壜擻側傜丄傑偩偟傕昦場偺夝柧偼恑傓敜偱偡偑丄偙傟偑崲擄側偺傕捝偄偲偙傠偱偡丅偙偺條側栿偱丄尰嵼傑偱偺偲偙傠丄俢俵 偼 俙俴俽側偳偲摨條丄杦偳尨場晄柧偲尵偭偰椙偄幘姵偱偡偑丄堾挿偺梊憐偱偡偑丄侾侽擭扨埵掱搙偱僕儚僕儚偲夝柧偑恑傫偱峴偔偺偱偼偲峫偊偰偄傑偡丅 |

||

|

|